启航新征程,筑梦向未来 —— 北京市第二十中学初一新生开启成长新篇

当清晨的阳光透过树叶的缝隙,在北京市第二十中学的林荫道上洒下斑驳的光影,18 间崭新的教室里,早已涌动着期待的暖流。这个开学季,学校用一连串精心编织的成长仪式,为初一新生铺就了从小学到初中的过渡桥梁,让 “新起点” 的意义,在细节里生根,在欢笑中发芽。

一、教室里的等待:用温暖叩响心门

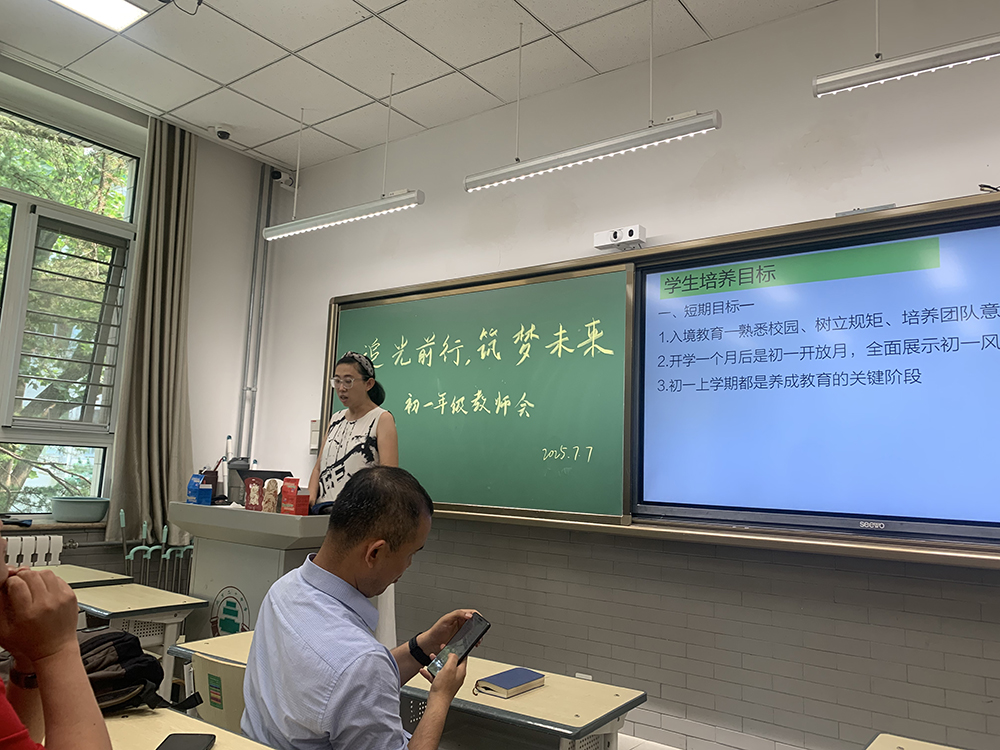

开学前的校园,藏着许多不为人知的忙碌。初中部主管校长李浴振、初中部课程与教学中心主任陈其龙、副主任冀甜,学生发展指导中心副主任徐晓军和刘晨曦、年级组长高远、宋娜围坐在一起,反复打磨迎新方案。

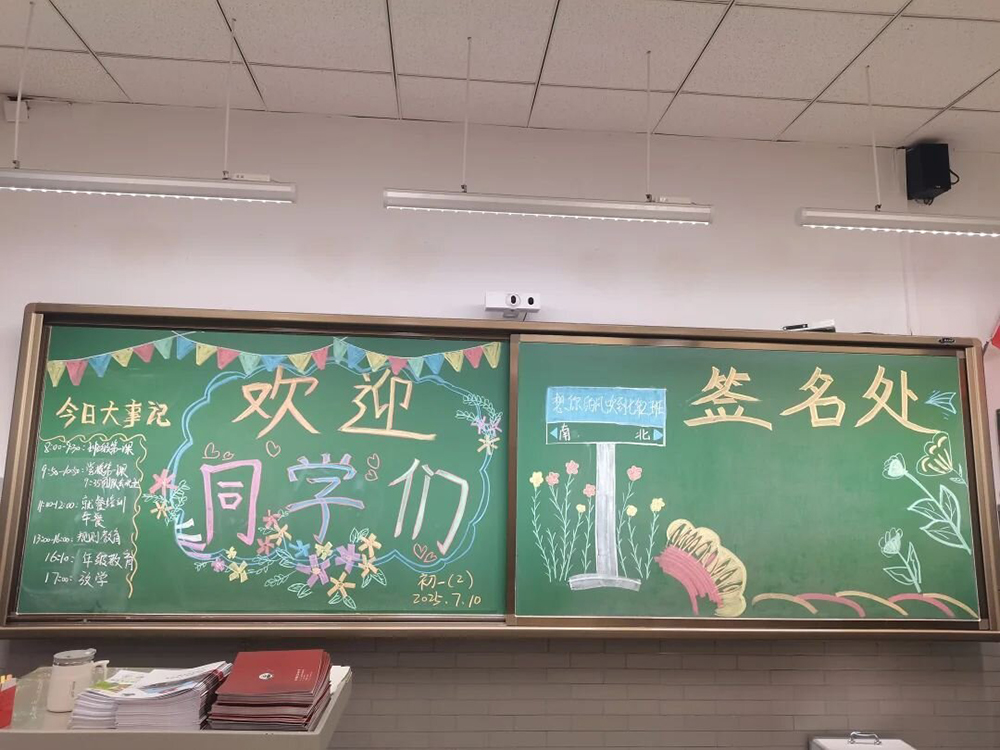

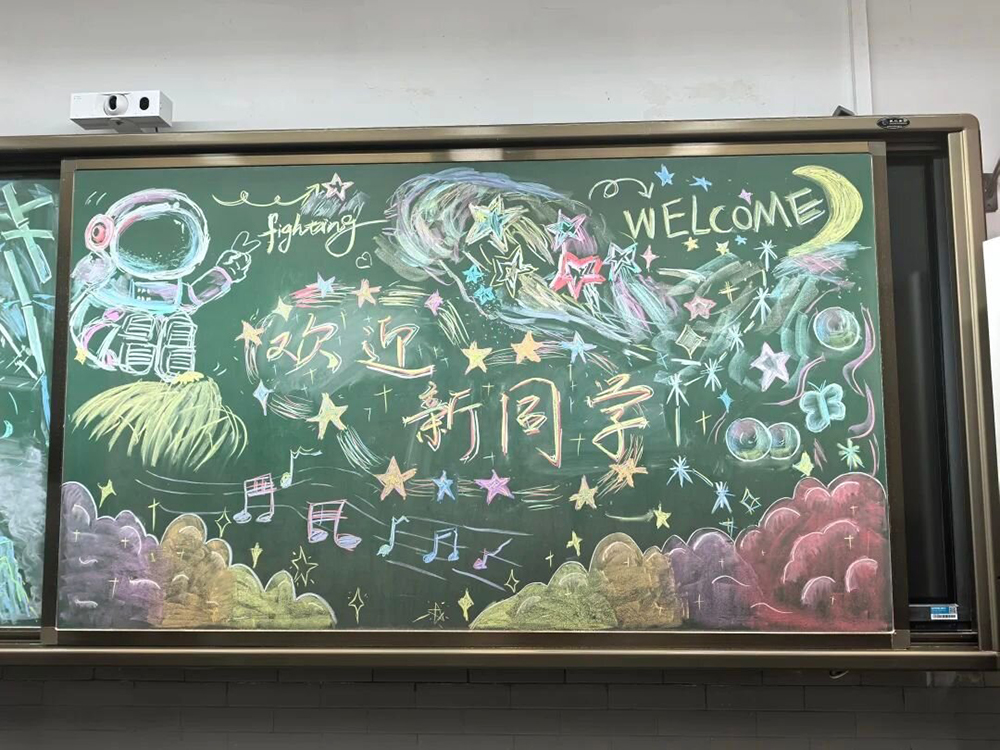

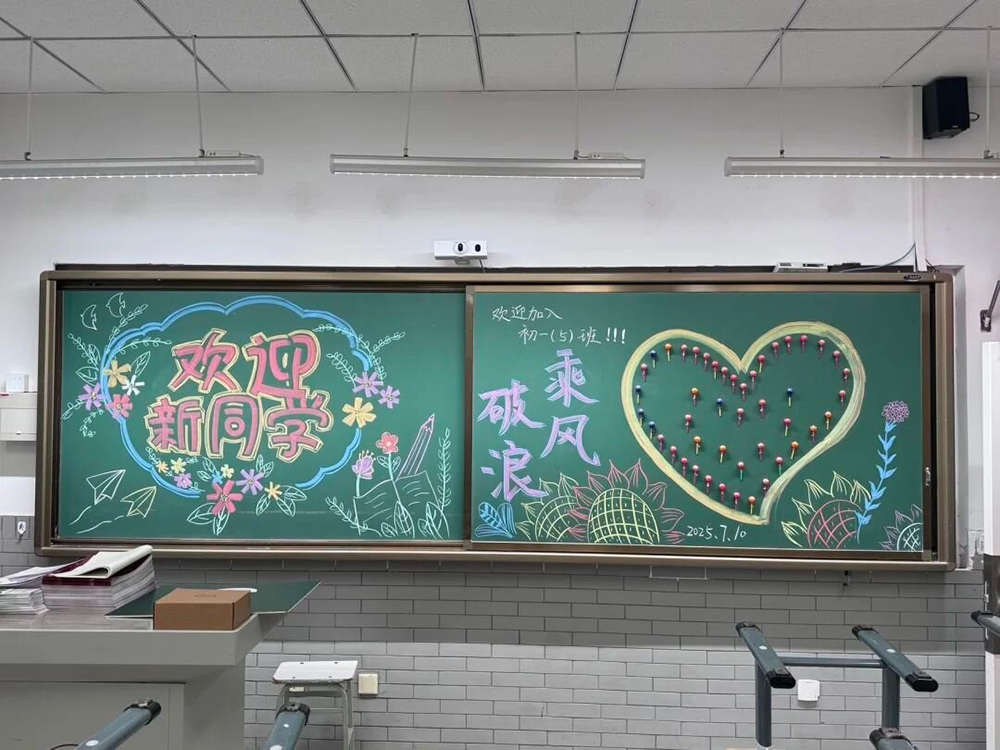

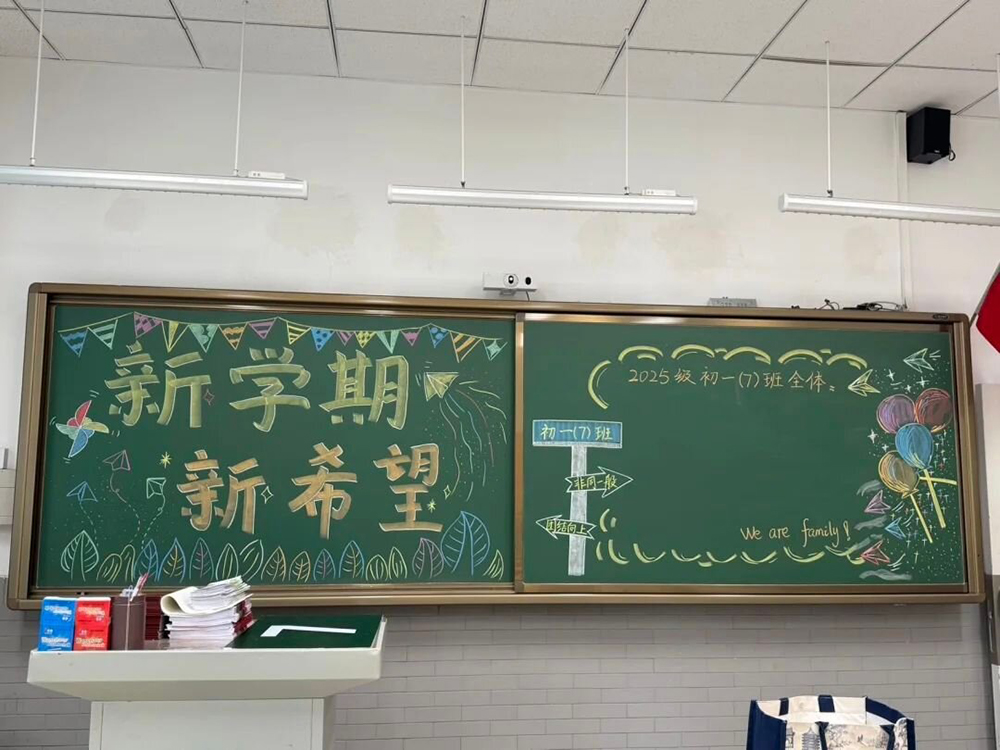

笔尖划过纸张的沙沙声里,每一条流程的制定,都藏着 “让孩子别怕” 的细心;班主任们踩着板凳在黑板报上画下星空与航船 —— 那些 “愿你如星璀璨” 的粉笔字,一笔一划都是老师提前写好的成长祝福。

当阳光透过窗棂照在整洁的课桌上,每个座位上静静躺着的姓名牌,仿佛都在轻声说:“这里,为你准备好了。”

二、第一天的相遇:把陌生变成熟悉

开学日的校门口,家长们的目光紧紧追随着孩子的背影,直到孩子被老师温暖的手轻轻牵起。会议室里,一场特别的 “双向奔赴” 同步上演 —— 校领导与家长深入交流,教室里师生互动渐入佳境。

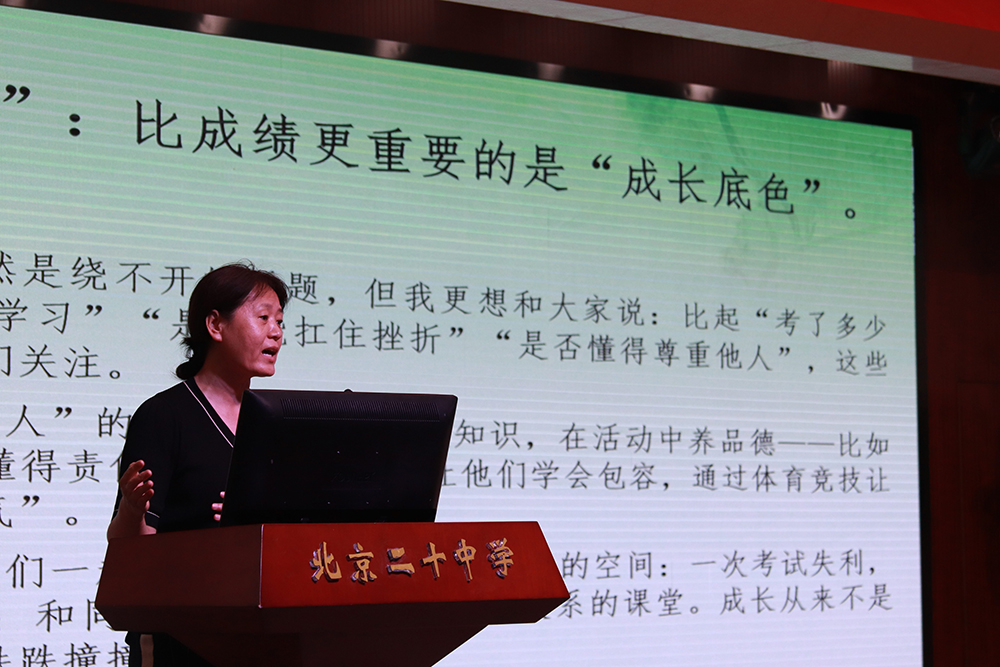

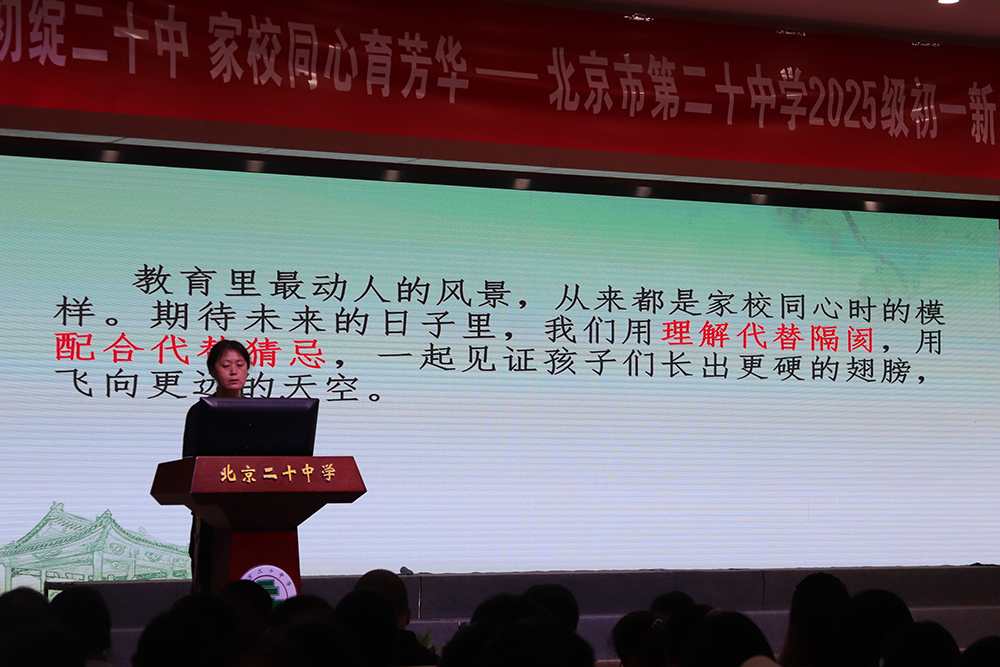

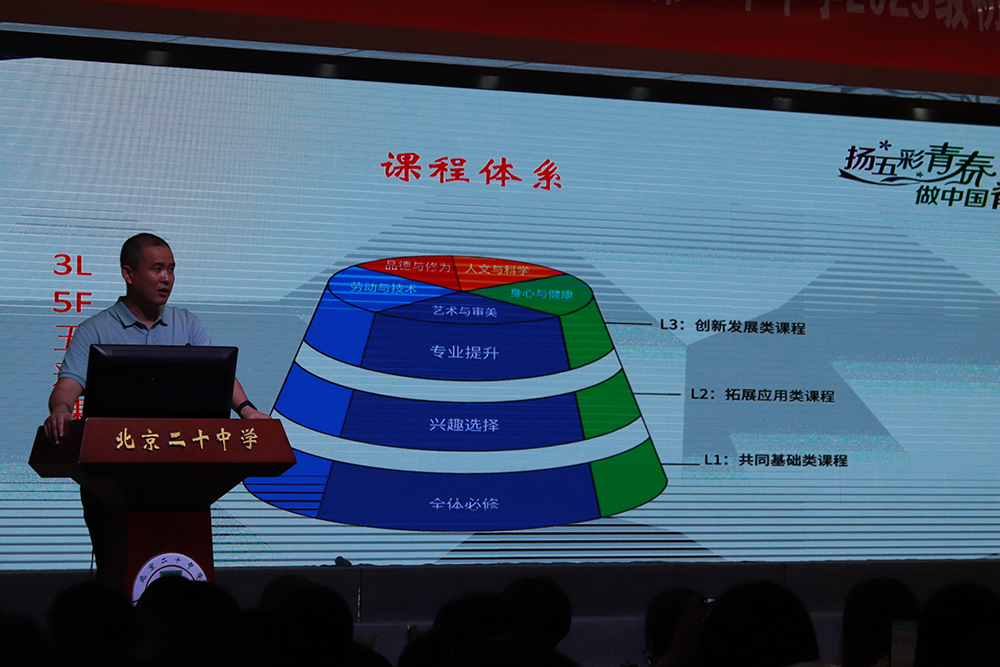

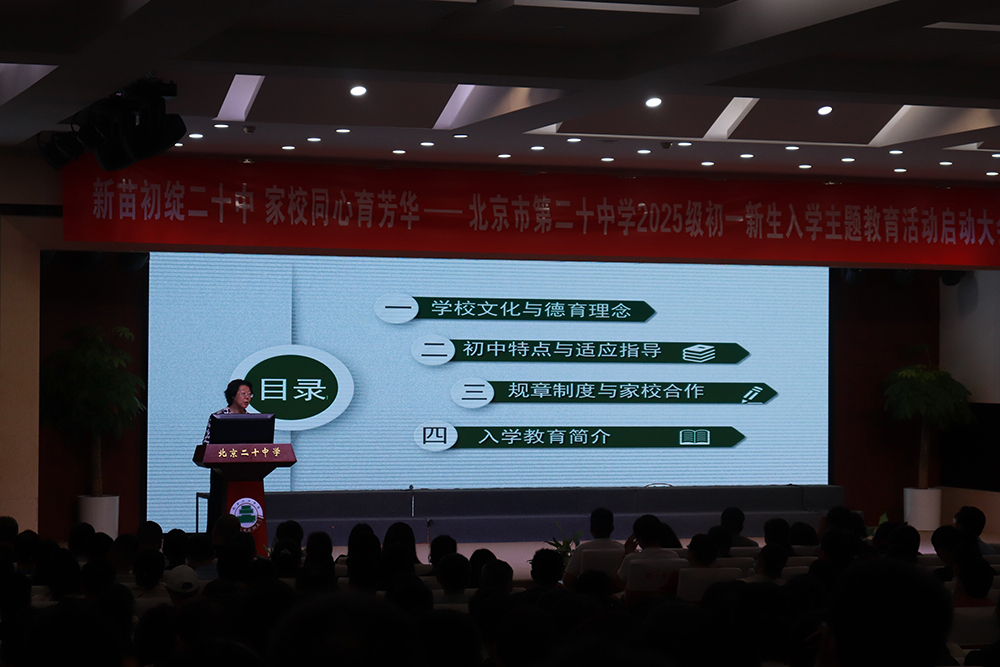

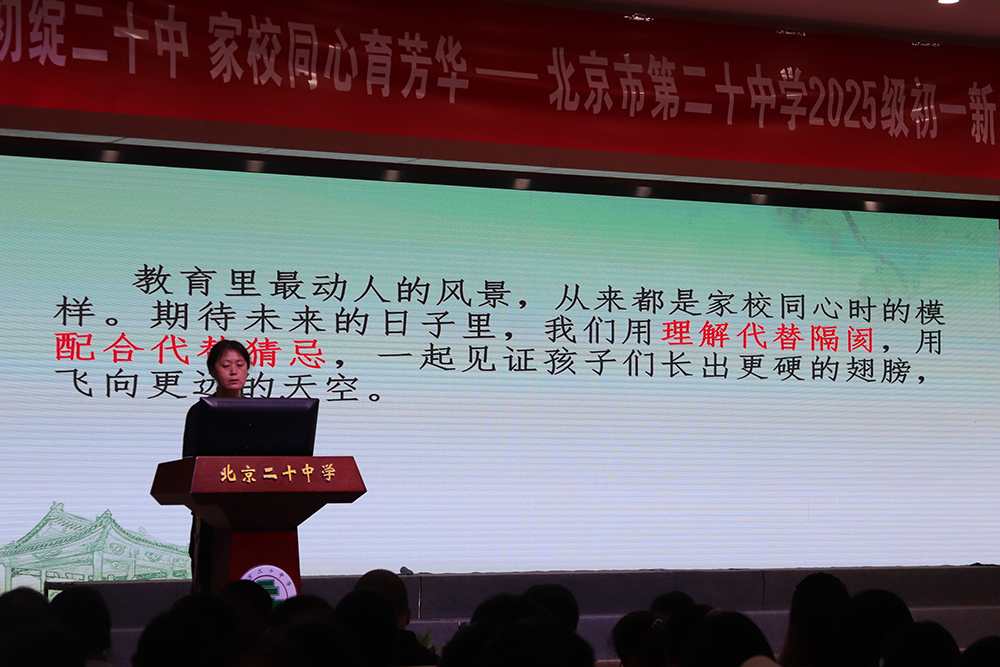

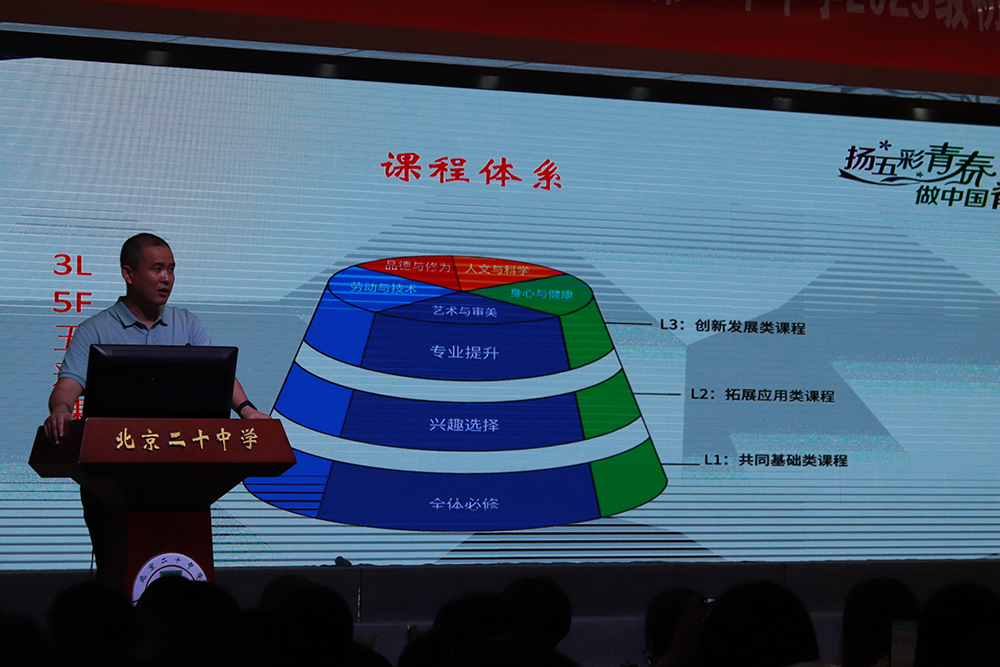

校领导与家长的沟通围绕孩子成长各环节展开:李浴振校长聚焦 “陪孩子跨过成长的分水岭”,语重心长地强调成长底色比成绩更重要,呼吁家长在孩子成长的关键时期,以理解代替隔阂、用配合代替猜忌,家校携手助孩子平稳过渡;陈其龙主任系统介绍初中学业水平考试,包括涉及的科目、考查的内容及评价标准等;还详细讲解了学校的课程体系,有夯实基础的基础课程、拓宽视野的拓展课程和培养特长的特色课程。他结合小初衔接的特点,给出了实用的建议,同时逐一介绍了各班班主任的教育理念与丰富的教学经验;徐晓军主任生动阐释了学校的文化与德育理念,让家长们清晰了解学校的育人方向;深入解析了初中阶段的特点及孩子适应初中生活的指南,细致讲解了学校的规章制度,并强调了家校合作的具体路径。

教室里,“开学第一课” 正以生动的方式铺展:班主任们先细致讲解日常行为规范,从课堂上的端正坐姿、举手发言的礼仪,到课间活动时的安全准则,逐条说明得清晰明了;接着指引学生看向走廊的饮水机,明确告知位置与使用的注意事项;随后组织自我介绍环节,同学们有的分享自己的兴趣爱好,有的讲述小学时的趣事,陌生感在阵阵笑声中渐渐消散;老师们还拿出准备好的糖果,笑着分发给每一位学生,甜甜的味道在舌尖弥漫,让教室更显温馨。此外,班主任们详细讲解就餐流程,从食堂的具体位置、打饭的先后顺序到餐具的回收要求,确保学生们能有序就餐。当孩子们捧着印着校徽的校服穿上身,站在镜子前,镜中映出的,是属于初中生的崭新模样。

三、赛场与歌声:让青春在校园扎根

第二天的校园,被两种声音点燃。操场上,运动会的号角吹响,100 米赛道上,选手们如离弦之箭般冲出起跑线,耳边是呼啸的风声和此起彼伏的加油声。每一次摆臂都凝聚着全身的力量,每一步跨越都向着终点全力冲刺,冲过终点线时那激动的欢呼,是对 “速度” 最直接的礼赞;400 米跑道上,考验的是耐力与节奏,同学们调整着呼吸,步伐稳健地向前奔跑,即使体力逐渐透支,也咬牙坚持着,眼神里满是不放弃的执着;800 米赛场上,更是一场与自我的较量,有的同学一开始处于落后位置,但始终保持着自己的节奏,一点点追赶,当超越前方对手时,场边瞬间爆发出热烈的掌声。跳高赛场上,横杆一次次升高,选手们助跑、起跳、过杆,每一次奋力一跃,都是对自我极限的勇敢挑战;跳远沙坑旁,同学们助跑后奋力向前跳去,身体在空中舒展,落入沙坑时扬起的沙粒,记录着他们的每一份努力。赛场上,同学们奋勇争先,彼此加油鼓劲,“竞争” 与 “喝彩” 交织成青春最动人的旋律。

午后的教学楼,被另一种力量填满 —— 校歌学习正式开始。音乐老师先带着同学们认识乐谱,耐心讲解音符、节奏和旋律的特点,一句句教大家哼唱旋律,直到每个人都能熟练掌握。随后加入歌词,当 “二十中,我的家” 这句歌词响起时,同学们的声音格外洪亮,饱含着对学校的热爱与归属感。嘹亮的歌声在走廊里回荡,交织成动人的乐章,孩子们不自觉挺直的腰板,是对集体最生动的认同。

之后的 “校园探索” 环节更是充满趣味。班主任们化身 “校园导游”,带着同学们穿梭在校园的各个角落。走到教学楼前,详细讲解每一栋楼宇的名字和功用,比如主要的教学区域,里面有设备齐全的教室;“实验楼” 里配备了各种先进的实验设备,是同学们探索科学奥秘的地方;来到操场旁的文化长廊,介绍每一个重要地点的历史背景,像”脊梁亭“,是二十中学子”扬五彩青春,做中国脊梁“的印记。学生们一边认真聆听,一边拿着学校平面图仔细填写,不时举手提出自己的疑问,在愉快的互动中加深对校园的了解。

两天的时光很短,却足够让 “陌生” 变成 “归属”。当孩子们能准确说出食堂的开放时间,能在跑道上为同学喊出专属的加油口号,能哼着校歌找到回教室的路,这场精心设计的开学礼,便完成了它的使命 —— 不是简单的 “迎新”,而是帮每个孩子在心里刻下:“这里,是我的新起点。”

撰稿:邢燕露

编辑:程磊,邢小晨

审核:吴刚,檀玉婷

总编:孙玉柱