关注气候变化,践行低碳生活——初中部开展“ 绿色校园主题宣传教育月”系列活动

为贯彻落实习近平生态文明思想和党的十九大精神,厚植绿色发展理念,加强青少年生态文明教育,着力提升师生生态文明素养,实现校园固废资源化与无害化,打造低碳、环保、节能、友好的校园环境,北京市第二十中学开展了“ 绿色校园主题宣传教育月”系列活动。

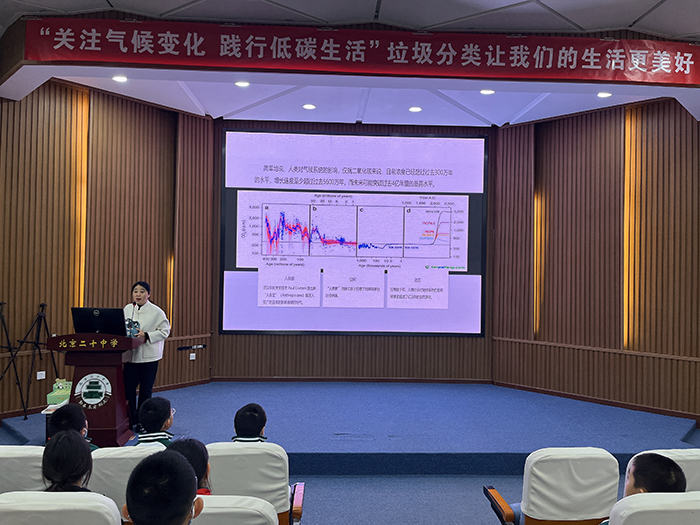

2023年11月27日下午,北京市第二十中学后勤服务中心特邀中华环境保护基金会环境文化教育基地的陈娟老师进行垃圾分类宣传教育活动。

参加本次活动的有后勤服务中心许维平主任和初一年级全体师生,会议由初一年级主任冀甜老师主持。

陈娟老师以“关注气候变化,践行低碳生活”为主题,结合内容讲解、展示、有奖问答等互动交流的形式,跟同学们探讨关于低碳生活的实际意义。从陈老师精彩的讲授中,同学们了解到人类正在面临多种环境危机,生物多样性急剧丧失、气候不断变化、公共健康受到严重侵害,这些危机对人类的生活造成很大的影响,也懂得了节能降碳已经成为了关系民生的大事。人类既是垃圾的制造者,也是垃圾的受害者!陈老师呼吁全体师生无论在家里还是在学校都要把垃圾分类工作做好,学会合理利用它。

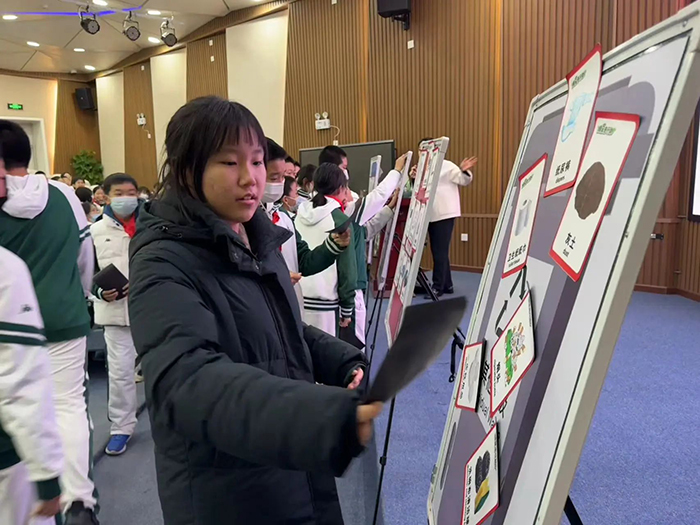

陈老师还介绍了什么是可回收物、有害垃圾、其他垃圾,以及厨余垃圾。垃圾分类回收后将会如何处理等常识,并现场组织学生进行垃圾分类活动,及时对同学们的分类结果进行点评并引导大家如何进行正确投放。同学们积极参与,一阵阵热烈的掌声和欢呼声将现场气氛推向高潮。

最后,许维平主任对本次讲座做了总结,此次活动让同学们认识到生态环境保护的重要意义,提高了学生树立低碳环保的意识,培养了学生热爱与保护环境,践行低碳生活的良好习惯,发展了学生的自主学习能力和实践创新能力,激发了学生的环保自觉性,并能够带动家庭和社会共同营造一个低碳环保的和谐社会。(图15)

学生感悟

“还”他优美环境,“得”他美丽地球

初一9班 赵政菩

当你乘坐汽车奔驰在辽阔大地,看到绿水青山,你一定会赏心悦目;当你乘坐飞机翱翔在高远天空,看见碧海蓝天,无边无际时,你一定会心旷神怡;当雨过天晴,蔚蓝的天空中挂着绚丽的彩虹,你一定会感到天空是多么明朗!空气是多么新鲜!你可曾想到:绿水青山,蓝天白云,大地河流,是我们生命的资源,生存的家园。

你敢相信吗?北京一天的垃圾产生竟然有2.6万吨,可以绕北京三环一圈。城市的运转伴随着垃圾的产生,我们要进步,就一定会产生许多不必要的垃圾,如果用装载量2.5吨的卡车来运输,车流长度将超过50公里。2006年,北京市曾做过一次垃圾填埋场的调查,当时全市存在1000多座类似这样的非正规垃圾填埋场,为了加大环境治理和消除安全隐患,2010年,北京市正式启用了非常规垃圾填埋场的治理工作,北京市花费了上百亿元,这是为历史的“欠债”买单。

你知道这些垃圾被送出哪里了吗?为了防止污染地下水,在进行垃圾挖掘后,经过三筛两风技术,将垃圾进行分类,分拣出的建筑垃圾绿化园林,其他的动植物,如塑料、木屑、包装物等送去焚烧厂焚烧,在消除了安全隐患和污染隐患的同时,不仅完成了生态环境的改变,更提升了土地的价值。

就在今天,我们学校又组织了一场“名家进校园”活动,通过生活垃圾分类的演讲,让我们对垃圾分类有了新的认识。我们渴望绿色、健康、卫生的家园。生活中产生的垃圾我们无可避免,但我们可以用我们的双手对这些垃圾进行分类处理,该回收的回收,该处理的处理,环保不仅仅是政府的问题,更是关乎到我们所有人,所有人都应养成好的生活习惯,让垃圾分类成为新的“时尚”。

节约一片纸、一滴水、一度电,讲文明、讲礼貌、讲卫生,做起来微不足道,可是都能积水成河、聚沙成塔!如果家庭文明进步一小步,社会环境将会进步一大步。今天我们不乱扔一节废电池,捡起一个塑料袋,少用一次性碗筷,我们就为明天留下一池清水、一块净土、一片蓝天。今天我们小手牵大手,带动更多的家庭节约资源、爱护环境,明天我们就能携手共进。让我们的天更蓝、草更绿、水更清,让我们的环境越来越美好!我们资源越来越丰富!我们的社会越来越文明和进步!同学们,一分耕耘一分收获,让我们携手共进,共创美好的未来。

环保重任 初心启程

——初一年级“垃圾分类”专题科普讲座听后感

初一(1)班 孙楚涵

今日,我有幸聆听一场引人深思的垃圾分类讲座。专家以生动而有力的语言呼吁大家关注环保,倡导垃圾分类。在讲座中,她引起了我们对北京每年产生的巨大垃圾量的深刻关注,同时也提及了海洋中肆虐的塑料垃圾,以及全球气温的不断攀升。讲座之后,这些问题一直萦绕在我脑海,让我心中奔涌出一个清晰的声音——必须开始积极行动,为地球保护尽一份微薄之力。

随着城市的不断发展,垃圾问题变得日益严重,成为困扰我们社会的一大难题。讲座中展示的数据让我为北京每年产生的垃圾数量感到震惊。这些垃圾背后所蕴含的环境压力可想而知。专家详细解读了垃圾分类的重要性,让我深刻认识到垃圾分类是保护环境的一项重要措施。

塑料垃圾在海洋中的泛滥更是令人担忧。专家生动描述了海洋生态受到威胁的情景,让我仿佛置身其中。海洋是地球的重要组成部分,而塑料垃圾的大规模存在不仅破坏了海洋生态平衡,还威胁着人类的生存。这让我深感我们需要更加努力地保护这片蔚蓝的海洋。

全球变暖是一个备受关注的话题,也是我们生活中无法回避的现实。专家通过讲述全球气温上升的情况,教育我们要警惕气候变化带来的影响。这不仅需要全球合作,更需要我们每个个体的自觉行动,警醒我们要关爱地球,保护家园。在这个垃圾分类的征程中,我们每个人都是环保事业的参与者,也是地球的守护者。

今天的讲座,我忍不住想起读过的一本书——《寂静的春天》。书中也曾深刻描绘了人类对自然的破坏,呼吁人们珍惜与自然和谐共生的机会。如今,垃圾分类的讲座与书中的呼声相呼应,共同传递出对环境的热切关注。

面对环保重任,我们每个人都有责任去行动。让我们从小事做起,从垃圾分类做起,为美好的地球贡献自己的一份力量。这场讲座,如同一场心灵的洗礼,唤醒了我对环保的责任感,也唤起了我对自然的敬畏之情。初心启程,从现在做起,为绿色家园添砖加瓦。

保护地球,人人有责

初一13班 庞景文

地球是我们赖以生存的家园,而这个家园正在被垃圾重重包围。作为 21世纪的主人,我们不能只是担忧与抱怨,而是要有行动,要有绿色行动。垃圾并非一无是处,废品也不是非不可用,只是人们没有善于发现一些垃圾回收的方法。 一般生活垃圾可以分为废纸、塑料、玻璃、金属和生物垃圾等物类。但是有的垃圾只要好好归类就能成为再生资源。假如没有垃圾分类,地球资源就会迅速的减少。“垃圾围城”最终就会演变成一部电影中说的那样——如同恶魔一般吞噬掉地球的绿地,使我们的家园变得肮脏,使天空受到污染,到处都是苍蝇、蚊子,人们所丢弃的垃圾会令每个人身上的病魔都通通跑出来。

希望大家推动垃圾分类。变废为宝,节约资源,让我们的地球变得更加干净整洁。这次讲座我收益很多。

垃圾分类我先行

初一6班 苏一淋

在我们的生活里,有三个不同颜色的垃圾桶。它们分别是:绿色的——装可回收物的垃圾桶、蓝色的——装不可回收物的垃圾桶和红色的——装有害垃圾的垃圾桶。既然把垃圾桶分得这么清楚,那垃圾肯定也是要投到它们指定的“家”中。这种分类的方法很重要,我们每个人都应该学会如何分类。

在周一的“绿色校园”活动中,我们学到了更准确的垃圾分类知识。在日常生活中,我们总是会产生生活垃圾,那些看起来毫无作用的废纸、饮料瓶……都是可以回收在利用的,例如:1吨废纸若被有效地回收利用,就能生产出0.85吨再生纸,可以少砍伐17棵成材大树,节煤1.2吨,节电600度,节水100立方米,并可以减少大量的固体废弃物。如此有益的变废为宝行动,何乐而不为呢?

当然,把“可回收垃圾”投错了“家”,分类成了“不可回收垃圾”,那可不行。这种垃圾桶就与前一种垃圾桶又不同了:它只接受不能够回收再利用的垃圾。比如说:香蕉皮、纸巾、陶瓷、尘土……这些垃圾最后都会根据垃圾的特性用焚烧或者填埋的方式处理。

我曾经在报纸上看过一幅画:我们的地球上到处堆满了垃圾,地球伤心地哭了。画的下面有一行用绿色水彩笔写成的字:不要让我们的地球母亲哭泣!我曾在去火车站的路上,我看到过这样一幕:垃圾桶旁全是垃圾,一位乞丐在垃圾堆里找着什么。不了解情况的人可能会以为,乞丐又在捡垃圾了。其实,这位老人穿的有些脏,路过时,看到一地垃圾,就想把垃圾扔到垃圾桶里,一看垃圾桶上的分类,他又开始分起了类,才会那样的,被别人误会……

看到这那幅画,那位老人捡垃圾的身影,我深有感触,连老人都知道垃圾分类,年轻人为什么不知道呢?

最后,我想说,希望人人都爱护我们的地球,就像那幅画上的那句话和老人的举动中能感受到的——垃圾分类,从我做起!

垃圾分类感悟

初一四班 张尹

垃圾分类是许多国家正在尝试做的事情。我们中国在垃圾分类方面做的还不够。祖国改革开放30年来,我国经济突飞猛进,但环境也受到严重破坏。根据网上调查,北京现在,每人每年产生约440公斤垃圾,垃圾年产量约为4440万吨。每天有成千上万的垃圾运到北京的郊区。

面对如此严重的垃圾污染情况,我们该如何应对现实生活中的垃圾处理问题?从我开始,最简单、最有效的方法便是垃圾分类。

我们每天将剩菜剩饭、菜根菜叶、果皮、骨头等厨余垃圾,倒在小区门口的垃圾桶里。这些厨余垃圾,经处理后,每吨可生0.3吨有机肥料呢,这样不仅不会污染还境,还可以废物利用,一举两得。

垃圾分类只是举手之劳,从我做起,共同创建优质环境,共同保护我们生存的地球,做保护环境的文明使者。让我们动起来吧,垃圾分一分,环境美十分!

编辑:程磊,邢小晨

审核:吴刚,檀玉婷

总编:孙玉柱